今回のKPCレポートは、先月に引き続いて、司法書士が提案した「民事信託契約」(いわゆる「家族信託」)の一部が公序良俗違反により無効とされた平成30年9月12日付東京地裁判決を紹介していきます。

※なお前編でも述べた通り「受益権=実質的な所有権」「受益者=実質的な所有者」とイメージしながら読むと非常に読みやすくなります。

1 「民事信託契約」における問題点①~経済的利益を産まない不動産が半分以上~

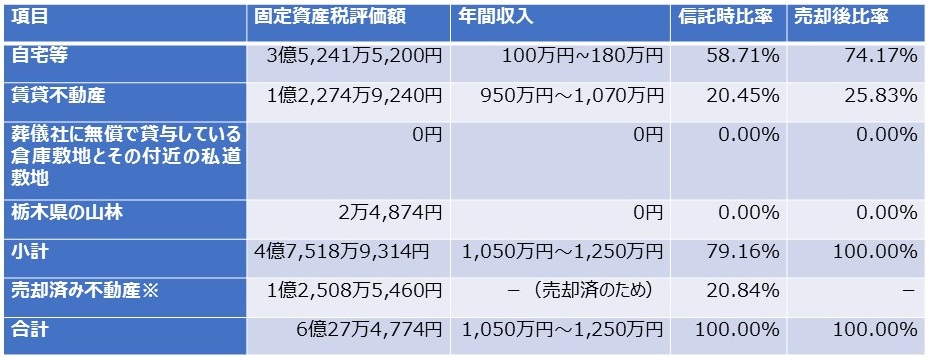

この「民事信託契約」には、他にも大きな問題がありました。それは「信託された不動産(以下「信託不動産」といいます)の大半が「経済的利益を産まない」ものだったのです。信託不動産の概要は以下のとおりです。

※相続税の納付資金を捻出するため、信託不動産の一部を相続発生後に(譲渡費用の控除後の金額で)2億2431万8619円(固定資産税評価額は1億2508万5460円)で売却しています。売却代金は受益権割合(長男6分の1、二女6分の1、二男6分の4)に従って分配されました。

そうすると売却後には(固定資産税評価額の比で見た場合)「信託不動産」の約4分の3は「自宅等」が占めている状態になったということになります。「自宅等」については、その敷地の一部を駐車場として賃貸しているものの、その大部分は居住用であり、時価に見合った経済的利益を産んではいません。また「葬儀社に無償で貸与している倉庫敷地とその付近の私道敷地」及び「栃木県の山林」は、固定資産税評価額はほぼゼロ、すなわち実質的に無価値で賃料収入等を期待できるような不動産ではありませんでした。つまり「信託不動産」の中で、時価に見合った経済的利益を産むのは(固定資産税評価額の比で見た場合)全体の約4分の1しかない「賃貸不動産(共同住宅)」のみであったのです。このため長男は「信託不動産の売却代金、賃料等、信託不動産より発生する経済的利益(の6分の1)を受けることができる」とされていても、「自宅等」の敷地内にある駐車場と、賃貸不動産の年間収入合計「1,050万円~1,250万円」の6分の1である「175万円~208万円」程度しか、実際には受け取ることしかできないということになります。一方で長男は「信託不動産」の6分の1を相続した場合と同様に、相続税を負担しなくてはなりません。長男が負担すべき相続税は約4,600万円もの多額であり、一方で「信託不動産」から得られる収入は年間わずか200万円前後(最終的に手元にのこるお金は、ここから必要経費や所得税等を差し引いた残額であるため、さらに少額)しかないということになります。長男は前述の「売却済み不動産」の代金として、その6分の1相当の約3,700万円を受領しているものの、相続税の納税資金として自身の個人財産から1,000万円近くを用意しなくてはならないということになります。そこまでして相続税を負担することによって得られるものが(必要経費等を差し引く前で)年間わずか200万円前後の収入しかないというのは、極めて不利な状況に置かれていると言って良いでしょう。二女については「死因贈与契約」によって、その他の財産(現預金、有価証券等)の3分の1を取得しているわけですから、「売却済み不動産」の代金と合わせて、相続税の納税資金は十分に手当てされていると考えられ、長男とは全く状況が違うと言って良いでしょう。

2 「民事信託契約」における問題点②~「受益権」を「時価(実勢売買相場)」で第三者に売れない。税務リスクの検証もなし~

さらに民事信託契約には「『受益者』が複数となった場合は『受益者』の一人は他の『受益者』に対して当該『受益者』の有する『受益権』持分の一部若しくは全部の取得を請求することができる。なお、取得する受益権の価格は、(不動産については)最新の固定資産税評価額をもって計算した額とする。」とありました。不動産の「固定資産税評価額」は一般的には「時価(実勢売買相場)」を下回るものであり、これは前述の「売却済み不動産」の固定資産税評価額が1億2508万5460円に過ぎなかったにもかかわらず、実際には2億円以上で売却されていることからも見て取ることができます。しかし長男は「受益権」を第三者に「時価(実勢売買相場)」で売却することはできず、長女又は二男に「固定資産税評価額」を基礎とした安い価額で売ることしかできないということになります。

また実際に長男が「民事信託契約」の定めに従い「受益権」を「固定資産税評価額」を基礎とした価額で売れば「みなし贈与」として、二女又は二男が贈与税の課税処分を受ける可能性もあるでしょう。「民事信託契約」はこのような基本的な税務リスクの検証すらされていなかったのです。

長男はこのように自身に著しく不利な内容となっている「死因贈与契約」と「民事信託契約」に納得するわけもなく、A氏が死去して間もなく「民事信託契約」の無効などを主張して、二男に対して訴訟を提起してきました。

3 公序良俗違反として「民事信託契約」の大部分が無効に

これに対して東京地裁は以下のとおりの判決を下しました。まず「自宅等」については「先祖代々守ってきた土地であることから、これを売却したり賃貸したりする意思はなく・・・売却することも、あるいは全体を賃貸してその価値に見合う経済的利益を上げることもできていない」としました。また「葬儀社に無償で貸与している倉庫敷地とその付近の私道敷地」及び「栃木県の山林」については「ほぼ無価値の土地であり、これを売却することも賃貸して経済的利益を上げることも現実的に不可能である」とし、さらに「これらは本件信託当時より想定された事態であるといえる」としました。また「死因贈与契約」についても、長男の「遺留分を侵害する内容のものであった」としました。さらに「本件信託においては、受益者は他の受益者に対して受益権の取得を請求することができるとされているものの、その取得価格は最新の固定資産税評価額をもって計算した額とするものと定められていることからすると、受益権の取得請求によっても上記各不動産の価値に見合う経済的利益を得ることはできない。」としました。

これらを踏まえて「民事信託契約」は長男に「(外形上)遺留分割合に相当する割合の受益権を与えることにより、これらの不動産に対する遺留分減殺請求を回避する目的であったと解さざるを得ない。」としました。その上で本件信託のうち、「自宅」「葬儀社に無償で貸与している倉庫敷地とその付近の私道敷地」「栃木県の山林」の部分について「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるというべきである。」としました。

ややわかりにくい判決ですが「民事信託契約」のうち「自宅等」「葬儀社に無償で貸与している倉庫敷地とその付近の私道敷地」「栃木県の山林」の部分が無効、「賃貸不動産」の部分のみが有効という判決になったということになります。

4 次世代に「憎しみ」を引き継がせる「後継ぎ遺贈型信託」

長男と二男の双方が控訴したため、決着は東京高裁へと持ち込まれていますが、最終的に何らかの判決が確定したとしても、将来に大きな火種が確実に残ったと言えるでしょう。それはこの「民事信託契約」が「後継ぎ遺贈型信託」になっているからです。前編でも述べたとおり長男が取得した6分の1の「受益権」については、長男の相続時に法定相続人は取得することが出来ず、二男の子らが取得することになっています。これついて長男の法定相続人が、二男の子らに対して「遺留分減殺請求」や「公序良俗違反による民事信託契約の一部無効」などを主張して、再び訴訟を提起する可能性は極めて高いでしょう。憎しみが憎しみを産み、次世代まで争いに導く痛恨の相続対策であったと言って良いでしょう。

5 司法書士や不動産会社が中心となって「民事信託(家族信託)」を進めて来ている場合は、早急に「弁護士」に相談を。

今回の東京地裁ではこのような判決が出ましたが「民事信託契約」のうち「自宅」と「葬儀社に無償で貸与している倉庫敷地とその付近の私道敷地」及び「栃木県の山林」だけが「(時価に見合った)経済的利益を得ることが不可能だから」無効という判決には強い違和感があります。仮にこれが実務上の指針になるとするならば、「自宅」のような「経済的利益」を産まない不動産を信託した場合、常に「公序良俗違反」として無効になる可能性があるということになってしまいますが、それはこの裁判官の意図するところと全く違うでしょう。では「経済的利益」を産まない不動産を信託した場合「公序良俗違反」として「無効になる場合」と「無効にならない場合」の境界線がどこになるのかということは、これから多数の裁判等や、専門家による研究を経て行かないと明確にはならないということになります。

これは「民事信託(家族信託)」そのものが日本に登場してから日が浅く、判例もほとんど存在していないことから、裁判官自身も苦悩しながら試行錯誤していることによるものだと思われます。つまり東京高裁や、別の類似の裁判ではまるで違う判決が出る可能性もあります。

にも拘わらずここ数年で実行された「民事信託契約」の多くは司法書士や不動産会社が中心で、法律専門家である弁護士による検証が行われていないケースが多数あります。また税務リスクについても全く検証がなされていないものも相当数含まれているものと考えられます。このような背景を十分に頭に入れて、弁護士抜きで「民事信託(家族信託)」を実行している場合は、早急に法律専門家である「弁護士」に依頼して再検証するようにしてください。なお「民事信託(家族信託)」を検証するだけのスキルを本当に持った弁護士は、今の日本では極めて少数であることも付け加えておきます。弁護士の実力差は近年ますます広がっており、スキルのある弁護士にたどり着くこと自体が簡単ではなくなってきています。余裕があれば公認会計士、税理士による税務リスクの検証もやればベストですが、まずは何とかして力のある「弁護士」にたどり着き、セカンドオピニオンをとることが最優先でしょう。